信州大学工学部情報工学科・准教授

小林一樹先生

農耕地や森林、屋外でネットワークを活用する「フィールド情報学」や「ICT(情報通信技術)農業」、人間とコンピュータの間にどのような仕組みを加えたら使いやすくなるかという「ヒューマンインターフェース」、コンピュータに知的な活動をさせることを目的とする「人工知能」の研究をしています。

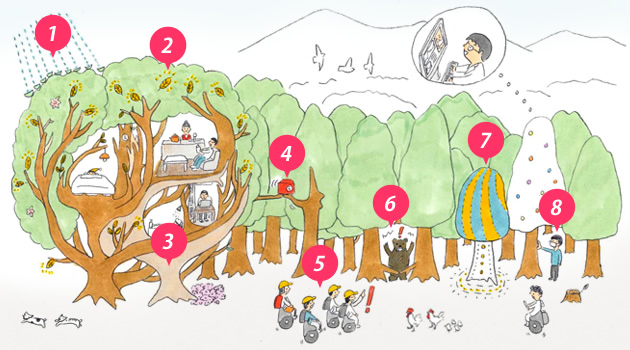

ユビキタス未来像その1『森に還る』

遺伝子組み換えで葉っぱに反りを持たせて水の流れを制御し、必要な分だけ雨水を貯めて濾過することで飲み水にします。

葉っぱのなかにソーラー発電の細胞(薄膜のソーラーパネル)を埋め込むことで、植物に釘等を刺すだけで簡単に電圧が取れて発電することができます。ハイテクなツリーハウスです。

木の成長に合わせ、枝の向きをコントロールすることで家の外形を造ります。

インターネット上でお買いものをすると、商品は木が手渡ししてくれます。

交通には「モノホイールバイク」のような一輪で一人乗りの乗り物が使われます。センシングにより転ばない設計になっており、小学校にもこのバイクで通います。

危険な動物もセンサーで予測し、近寄ってきた場合は木を動かすことで追い払います。

センサーネットワーク(センサーを組み込んだ機械)を置くことで温度や湿度などをセンシングし、自然災害を予測します。大雨が降った場合も地盤の状況をセンシングして地崩れを予測します。

森のなかでケガをした場合は、ネットワークが埋め込まれてた木に触るだけで通信できてお医者さんにつながります。いわば「どこでも診療所」です。

ユビキタスネットワークが実現すれば、人間は移動をする必要がなくなり、コストをかけて都市を開発しなくても良くなるので、森を開拓せずに植物と調和しながら住むことができます。必要な時に必要な分だけ周囲の環境から食べ物や資源を取り、その資源は可能な限りリサイクルします。SF作家・アーサー・C・クラークの有名な言葉に「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けが付かない」というものがあるように、魔法のように植物が動き、自然と調和しながら生きる世界です。

ユビキタス未来像その2

『しゃべる家電&センシング包丁』

ユビキタス未来像その3

『ハイテク農家』

ユビキタス未来像その4

『ウエアラブルコンピュータでコミュニケーションに変化』